禹:中华民族精神的话语起源

- Deco Ju

- 2022年3月25日

- 讀畢需時 17 分鐘

今人所绘禹的肖像

神族的徽章

每个时代的发话者都有权对他面临的全部话语事实进行阐释,就这种阐释的严肃性和不可重复性而言,它正是我所指出的“话语审判”,也就是用一种与当下经验密切相关的话语去追问以往所有的话语文本。

如果沿着时间逻辑的向度,这种追问必然把我们引向神话,也即引向那个“前历史”的文本。在探究中国民族精神起源方面,神话隐含着最大量的难以索解的消息,它要么粉碎我们的智力,如同一切历史上出现过的迷津;要么说出一种不可思议的线索或阅读语法,以便我们了解它的全部意图和指向,并就此对中国历史作出判决。

这无非就是从沉睡的神话中唤起它被掩蔽和歪曲的语义,或者说,唤起那些退隐在时间深处的词根,使它们摆脱各种历史阐释阴谋的毒害。由于中国史官制度的坚硬性,这种话语的罪行遍及图书馆和书页的每一个角落。

训诂学——一种中国独有的传统阐释学,建立于文字形义分析的基础之上,而它的全部谬误根源就在于此。显而易见,话语运动分为两个历史阶段,其中的第一阶段是所谓“言说时代”,它依赖于舌与耳构成的纯粹的语音流运动,也就是求助于一种宏大而短暂的空气振动模式;而第二阶段才是训诂学所孜孜不倦的“书写时代”,语音的水流终于在岩石和泥版上冻结起来,成为眼睛和光线的目击对象。这是两个全然不同的时代。所有的古代神话都诞生、繁殖和生气勃勃于第一时代,然后在第二时代里僵硬与死亡。

圣经旧约古卷

言说时代的词语在发音上是易变和不断滑移的,它受到了时间、舌位和气流的腐蚀。这就是《旧约》所声称的“变乱”事件。但言说时代仍然具备了传播的保障机制,那就是在某类语词中有一个极其坚硬的词头音位,当软弱的词干和词尾遭到变异和面目全非时,只有它能够维系住一个原初(或邻近原初)的形态,这使它成为语义辨认的语音标记。

这就是我曾经反复提及的所谓“神名音位词根”,它大量出现在神的名称中,仿佛是一种家族的徽记,向我们宣告它的谱系、起源和意义。利用这一识别技术,可以把中国上古神话文本中的神名归纳为三个音位词根:N;G;H(S)。它们构成了中国神话的主要命名框架。

N词根和水体神学

以N词根为徽记的神祗家族,它的最著名的成员是“女娲” (古音[na/koa],以下所注之音皆为古音,不另指明),人首蛇身,职能为造人或从葫芦(船的隐喻形态)中拯救人。N家族的其他成员如:上古贤君“尧”([Alen]或[nt])、射日英雄“羿”([Ait])和鲧死后显现出的原型“熊”([n]或[nt])。由于中国西南少数民族及东南亚各族的语音博物馆效应,这一极其古老的词根,至今仍然是那个区域宗教仪式的中心,而“傩”([nA])戏则是这类仪式的一个杰出范例。

在N词根中,深藏着“水体”、“子宫”、“母亲”、“造世主”和两栖爬行动物的本始语义。令人惊讶的是,它同印欧神话的N词根的语义完全一致,它们共同构成了一个全球性的水体神学的时代。在埃及,N词根现身为原始水和混沌之神努恩(Nun),被称为“众父之父和众母之母”鳄形水神涅伊特(Neit);在苏美尔一阿卡德,它现身为蛇神尼拉赫(Nirah)和“创造天地的母亲”、 “地下淡水海”的化身、始祖母神纳木(Nammu);在印度现身为蛇神那伽(Nara);在希伯莱则现身为方舟主义和洪水幸存者、第二代人类的始祖挪亚(Noah)。

对世界多族的神话文本的判读表明,这几个家族是现存神话中最古老的部分,它使我们看到了人对其存在进行本体论探求的意识形态和历史双重深度。在N语轴的四周,水体神学和水体话语大规模地涌现了,它要对人的来历作出权威释义,神,就是关于人的终极实在的一种令人敬畏的称谓。

请允许我返回到技术的层面,对中国神话中的“羿”进行一次粗率的语义识读。这个以射日英雄的句义现身的事物,如同我曾经说过的那样,是中国两栖爬行动物——猪婆龙的文本偷换。猪婆龙,其古代名称叫“鲜鼍([zan/da]),因其形象和读音被释义为“蟾蜍”((zam/da])(将鳄鱼的吻部和尾部删除),继而又按其语音被释义为“瞻兔”([tam/t’a]),再被望文生义成“顾兔”(“瞻”义为“顾”),最后竟在魏晋文献中被释义作“玉兔”,从而最终完成了对“羿”的本文篡改。

汉画像石上的大羿射日

这头被叫做“羿”([nit])的猪婆龙,与埃及神话中的鳄神涅特(Neit)是严格对应的,除语音方面的一致外,它们的语义也极其相似:涅伊特又是狩猎与战争女神,其象征物为一副盾牌,上面交叉着两枝羽箭,而“羿”也是射手和猎人,其字形为两枝并列的羽箭,所射之日,乃是涅伊特盾牌的讹解。涅伊特有时以鳄首人身之形现身,“羿”则以“蟾蜍”之形现身,而该“蟾蜍”正是将鳄鱼的吻部和尾部加以变形的结果。涅伊特拥有魔法力量,与安魂仪式密切相关,其形象通常被画在石棺上,以治病驱邪和保佑永生。而“羿”则拥有“不死之药”,并以玉兔的名义在月宫捣臼制药,其形象亦被大量刻画在汉代以来的墓穴砖石上。

然而,“羿”语义的真正核心还不是这个,而是它代表了水、海洋、爬行和在下的事物,也就是代表了所有仇恨太阳、天空、火焰、飞翔和在上的事物的神学话语。“羿射九日”无疑就是这样一种陈述,它促使水与火、大地和天空、爬虫和飞鸟的二元对立显现出来,并且用前者的胜利去结束这一话语对抗。

G词根和土地神学

水神家族与日神的战争,受到了来自以G词根为徽记的地神家族的声援与反对。该家族的中国代表,乃是鲧([kun])和被错误地释义为水神的“共工”((gwo,/ko]),它们湮堵水流,制造巨大的洪水灾难,并呈现为一个反叛者的悲剧性容貌。但当G词根被释义为“山”和“山国”时,它称作“昆仑”([kun/lun])(苏美尔一阿卡德语为“kur”),并且成为众神聚居和永生的圣地。

在土地、山体、生殖(如“息壤”)和创造语义方面,G词根受到了来自印欧神话的全面响应。它在埃及现身为地神盖勃(Geb);在希腊现身为盖亚(Gaea)和刻克罗普斯(Ce—crops);在印度现身为其甲壳充当大地的宇宙龟伽叶波(ksyp),在罗马现身为刻瑞斯(Ceres),在柬埔寨现身为格伦巴利(Kron Pali),在南美阿兹特克则现身为科阿特莉库埃(Koatlikue),如此等等。所有这些神名的语义,都可以从希腊语“ge”和拉丁语“campus”(“土地”)中获得语源学的证明。

作为第二代G神家族与N神家族的关系是极其暧昧而古怪的。一方面,土地湮堵和抵抗着水的势力,而在另一方面,它们又以在下事物的名义结成了强硬的同盟,以镇压来自第三代的日神家族的挑战。

H(S)词根和太阳神学

对印欧神话文本的检索表明,H词根作为日神家族的光荣姓氏是毫无疑问的。它在埃及现身为赫普尔(Hepr)、和霍尔(Hor),在纳尔特史诗中现身为胡尔(Khur);在鄂毕河流域现身为霍塔勒一埃克瓦(Khotal—Ekva),在希腊则现身为赫里俄斯(Helios)。这个H词根,同时拥有一个它自己的音位变体“S”,它产生于语音器官位置的细微移动。由于这一移动,希腊语的“太阳”一词(helios)到了拉丁语中便成了“solis ”,而赫里俄斯大神则在罗马神话中成为索尔神(Sol)。

希腊早期日神赫利俄斯

音位的上述轻微滑移,或许受到了美索不达米亚的影响。阿卡德人称它的太阳神为沙玛什(shamash);在西闪族神话中,它现身为沙姆舒(Shamshu),在叙利亚沿岸地区的胡里特神话中,现身为希米盖(Shimige);在也门现身为莎姆斯(Shams);在印度现身为苏利耶(Srya);而在南美印第安神话中,它现身为苏埃(Sue)。

H(S)家族的中国代表不是别人,正是历史文献所热衷谈论的上古贤君“舜”,它的远古发音是[hljuns](读作“赫尔君斯”),到了汉代则读作[Giwn],这正是“H”一“S”的世界性音位滑移的中国范例。

舜作为其神性话语受到隐匿的人文英雄,其叙述文本仍然充满了大量的日神语义,这可以从他与希腊的赫里俄斯的话语比较中获得证实:他们的读音异常接近;都以“光耀显著”著称;其后裔都是巫师之流;其亲属(妻或妹)都曾为亲人之死而痛哭,眼泪都发生变形(竹斑或琥珀),而哭悼者也都因悲恸过度而发生变形(水或树),甚至连死后发出的声响(风雨声或树叶声),都成为愁苦心情的著名象征。

对“舜”的家族名单的重新识读表明,它是一个精心设计和写作的暗示性文本,它进一步揭露了“舜”作为日神的原生语义。舜的父亲“瞽”,代表太阳升现之前的黑暗话语;他的弟弟“象”,则是物象与阴影话语的转喻;他的妻子“娥皇”和“女英”,代表着月亮话语;他的女儿“烛光”与“宵明”,更是直截了当地指明了黑暗中细弱光明的存在;他的妹妹“果首”,则代表了太阳祭司(女巫)的话语势力。

舜神的画像,他被儒家改造成了世俗君主

从这个谜语系统中派生出的舜的家族斗争文本,无非就是太阳在其他发光天体的支持下,同黑暗与阴影的神学对抗。祭司(果首)作为话语发言人,起初站在黑暗一边,而最终则转向了光明的立场。

H(S)家族的其他中国代表,还应当包括“羲和”([hl])和“轩辕”([hn/wn]),后者可能起源于对日神所驾马车的一种称谓,以后则被修辞为对日神本身的呼叫。

日神舜对地神尧的权力接管,乃是H词根对N词根的一次胜利。我们可以清晰地看到,在印欧神话的势力范围内,日神的这种胜利是不可避免的。从水体神学和土地神学中,爬行话语和黑暗话语内在地隐匿着,以阻止人的飞跃。但这最终并不能劝阻人的话语立场的转变。由于人的存在姿态从水平向垂直的更改,人必定要选择一种相应的意识形态,并说出一种向上超越的精神动向,以迎接日神所赐予的光辉。

前禹时代的话语同盟

N、G、H(S)词根的全球性现身,乃是对《旧约》所记载的话语风景的一种验证。《旧约》声称:“那时,天下人的口音、言语,都是一样。”在日常生活话语遭到变乱之后,只有神的名字受到一种笃信的捍卫,并从音位词根中顽强地呈现着它们的语义,这使我们最终得以了解一个极其古老的国际话语同盟的存在。

所谓“同盟”,不过是针对一个我们难以想像的世界一体化文明的隐喻性说法而已。那个文明由于某种原因而发生破裂和爆炸,它的碎片以后成为各民族神话的共同素材。不仅如此,那些话语碎片所携带的精神能量是令人惊讶的,它造成了处于不同经济文明中的民族在神学(意识形态的最高形态)上的内在一致。

然而,在N和G词根同H(S)词根的激烈战争中,也就是在日神对水神和地神的制服中,出现了一个来自东亚地区的扰动。舜对尧的胜利,并不像它在其他地区那样,意味着日神话语的最终统治,恰恰相反,由于舜的仁慈性,一个更年轻而残忍的地神代表——禹([gw])推翻并取代了它。

禹的获胜,不仅终止了日神的神学统治,而且终止了世界一体化的意识形态进程,使远东民族从中分离出来,进入自主的历史。在所谓的“治水语法”的构筑下,民族精神的原生本文涌现了,它以水一土二重信仰为神学主词,以流氓精神为日常操作谓词,以极权主义为政治目标宾词。此后,经过先秦的政治实践和哲学求证,也就是经过激烈的修订和详尽化,它最终成为支配民族未来发展的灵魂。

水一土二重信仰

禹治大水图

作为G词根,也即地神家族的伟大后裔,禹([gw])维系了其父“鲧”的“土地”语义。他像鲧那样坚持使用“息壤”(一种可以自行生长的地核)去制止洪水。然而我注意到,在禹和鲧之间,已经出现了某种深刻的语义变化。“鲧”,有时被记作“A”或“鲲”,仍然保持着作为宇宙鱼的水体话语特征。而禹则全然不同,他以两栖爬行动物“虬龙”([giu],又记写为“虬”,是G词根的再一次显现)的语象现身,它来自于水,却又栖息于大地,交织着水与土的双重语义。如果按照何新的考据,这虬龙是鳄鱼的一种远古称谓,那么,禹就为自己添加了两对强大的足肢(这是鲧所难以企及的,他因此而落败),它为禹对大地的行走与征服提供了保证。

从水的深部浮现,沿着河流游行,而后成为冲积平原上的主宰,这是所有以鳄龙为代表的两栖生物的变迁语法。禹的“治水”文本正是按照这样的语法题写的:为了开辟通往大陆的航道,他必须“疏浚”河流并把它们连接成有效的网络,以期通过这些水道抵达世界的遥远边缘。“治水”,就是征服者建立新的水—土共同体的卓越战略,他要藉此以游泳和爬行的两栖方式奋勇前进。

禹话语在历史实体中的英雄意义就是这样逐渐展开的。在对他的释义方面存在着两种谬误:第一种谬误是由史官制度造成的,它导源于对禹的治水动机的道德猜想,禹因此而成为为人民利益服务的伟大君主;而另一谬误来自现代疑古学派。顾颉刚声称禹是一条虫,这一以甲骨文为训诂依据的观点,体现了对这种生物的高度轻蔑。但禹完全不是一条虫,而且它也不需要我们的藐视,恰恰相反,禹是我们应当加以严重关切的事物。

让我们返回到史官制度的立场,也就是返回到对“治水”话语的语义判读上来吧。如果“治水”仅仅是对征服者收服土地与人民的隐喻,那么它就只是某种原生的政治话语的次生形态:如果“治水”是一次真实的水利构筑过程,那么禹话语中的政治语义就是次生和第二义的。无论哪一种语义是原生或次生的,它们都被纳入了水一土二重神学的框架。

人首鳄身的禹,跟埃及的鳄头神索贝克的视觉结构正好相反

以禹的名义现身的鳄龙“两栖地”的统治中国,意味着大地话语对天空话语,爬行话语对飞翔话语,阴冷话语对炽热话语的全面胜利。由于水土运动的水平空间向度,它引发出一种本体论方面的变动:向上和垂直的神学话语,最终被水平的和在下的世俗话语所取代。禹就这样在对土地的实用性丈量中,开辟了被叫作“实践理性”的世俗平庸理性的精神道路。

我不想在此就世俗平庸理性的多种历史文本进行读解,因为我已经触及到大量针对这一问题的批判性阐释。我只想指涉一下那个被人忽略的方向:由于对鳄龙及其水一土二重性的认同,一种崇上卑下、轻贱、柔软、阴湿、圆滑或滞重和敦厚的美学兴盛起来,而在这一美学指导下题写出的最著名的文本,就是“长城”。

这座由禹的一个“摹词”赢政下令修造的墙垣,与其说是用以抵御北方居民入侵的护栅,不如说是对禹的“国家主义”的一种语义响应:城墙(“土”)构筑着地域(“或”)的边界,使它的住民成为名副其实的囚徒。更耐人寻味的是,只有冗长的土墙才是水一土二重话语的最完美的语词实现:它用土的语义垒成,同时又符合蜿蜒河流的造型语法。

“龙”语词无疑与“长城”是完全同义的。它的“鳞甲”隐喻着与水的内在关系,而它的犀利指爪则隐喻着爬行与土地,此外的其他元素(牙齿、头角、触须等)则是从暴力性和威慑性方面对水一土二重语义所进行的加固。

“龙”语义中最令人生疑的是它的飞翔性,因为它超出了水一土神学的常规界限。然而,正是这种飞翔使“龙”的题写得到了必要的修正:它为什么不能拥有日神的某些语义并藉此击败日神?最终,由于吸收了飞翔话语,龙在天空上实施了水与土的统治。尽管如此,除了一种叫作“应龙”的罕有种类外(它不久就遭到严厉的废黜),“龙”并没有用以飞翔的羽翼。我们在这里看到了语义融合的限度。龙并不拒绝飞翔,但它却拒斥羽翼,这其实就是在掠夺了日神的飞行语义之后,把一堆无用的羽翼空壳扔还对手,从而维系了它在语象上的神学纯粹性。

以龙为代表的水-土二重信仰

这种由“龙”和“长城”充当标记的水一土二重信仰,随着两栖向陆生的存在方式的转变而遭到分解。水体话语(如运动、徙移、流走)急剧下降,而土地话语(如稳定、沉固、坚守)的重量受到强化。这一话语政变的历史迹象是:“黄帝”的祭祀仪式最终取代了对河伯的悠久祭祀。

我已经说过,“黄帝”,或者说“轩辕氏”,最初是H词根的某种东亚现身,代表了太阳神学和光明话语。毫无疑问,它不可能超出禹为日神家族(包括被驱赶到南方的“炎帝”和“伏羲”)所安排的命运。然而,由于一次史官的释义错误,“黄帝”的命运有了戏剧性的转变。“轩辕”([hnwn])在漫长的转述过程中发生语音融合,其中,喉擦音“h”因受到无擦音“w”的拖举而与之融合成舌根浊擦音“7”,加上原有的韵母,一个新的神名[Aua]出现了。它最初被史官记作“煌”或“皇”,这就仍然从字义的角度保存了日神的语义,但有时它也被误记为“黄”(煌、皇、黄,古音均读作[Aua]),而这就是全部释义错误的根源,因为依据中国文字学原理,“黄”显然指称着“广阔的土地”及其这种土地所呈现的色泽。

正是基于这种对“黄帝”的土地话语的误读和追认,这个幸运的神明被推崇到民族始祖神的地位。禹满意地注视着这点。禹所不满意的只是某些20世纪后期出现的神话学说,它们竟然简单到把对黄帝的历史崇拜当作日神崇拜的一种确凿证据。毫无疑问,这是一种联琐性的释义错误:继第一个史官掉入语词陷阱之后,几乎所有的史官都不由自主地掉了进去。

流氓精神

水一土混合神学及其世俗平庸理性,依靠什么去实现它向日常经验的转换,这个问题已经有了明确的答案,那就是我所谓的“流氓话语”。

使用“流氓”这一极易引起诉讼的语词,并不是企图唤起人对它的现代语义(诸如“好吃懒做,不务正业的游民”之类)的回忆,而是要求人从“流”与“氓”的古典语义上接近禹。从“流”的语向上观察禹,我们将意识到,他是河“流”与水的儿子,像水那样在大地上“流”动和行走,像一个漂泊“流”浪的受难者,但他却“流”放了反叛者共工,确立了自己的治水和政治“流”派,并使他亲手塑造的民族精神得以“流”传和永生。

这种语词游戏还可以从“氓”的向度上进行。“氓”,就是“亡田者”,或者说,就是人与他的土地发生分离时的状态。正是这种分离引发了禹对土地及其广度的极度要求。

与此同时,一个沦丧土地、流离失所的人,也就是没有家园的人,为了从这个方面进行自我证明,禹竟然在治水过程中“三过家门而不入”。这与其说是一种对治水的狂热,不如说是对家园的审慎回避,以此保证他在流氓语义方面的纯粹。

由于国家拒绝一切人民的流失和离走,这种在大地上四处爬行的景象,仿佛是一场与国家话语的对抗表演。但这一对抗其实是内在统一的。流氓,就是一个广阔土地上的征服者,他必须通过永无止境的空间位移去实现对土地的测量和占有。

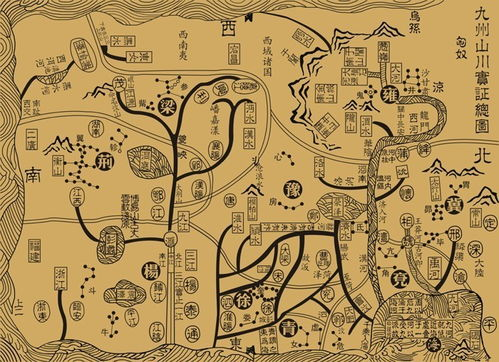

南宋人依据禹贡九州图重新绘制的中国版图,雕版印刷

众所周知,正是禹绘制了中国传说史上第一张完备的“九州”权力版图,他也是“天圆地方”的宇宙模式的设计者。当“地方”话语和“九州”话语互相融合之后,对土地的广阔性的恐惧消解了,土地被编码和压缩在一个微型的二维空间上,并成为征收赋税、劳役和镇压叛乱的便携指南。

不仅如此,基于流氓话语和地图话语的双重涌现,空间的广阔性上升为中国农业政治地理的中心尺度,并且被载人民族的伦理法典之中,从禹而不是从尧、舜开始,君王的使命就是捍卫这种广阔性。所有受到赞许的帝王(赢政、刘彻、李世民、赵匡胤、忽必烈、玄烨)都是土地广阔性方面的赢家,而所有那些遭受指责的帝王(如赵构、朱由检和慈禧)则都是空间广阔性的丧失者。

为了捍卫政治流氓的空间利益,某种所谓“爱国主义”或“民族主义”的伦理指标被设计出来,以指导人民的舆论生活。但这些伦理语词完全是虚假的,它们的惟一功能是对土地广阔性的集团欲望进行话语伪饰,这引发了难以平息的价值动乱。例如,在同一部历史教科书中,土地丧失者吴三桂成了“叛国者”,而异族入侵者皇太极和康熙却成了“完成统一大业”的英雄。毫无疑问,这一装腔作势和自相矛盾的“爱国主义”话语是没有任何意义的,它甚至不能完成起码的政治陈述;有意义的只是土地话语本身——无论哪一个集团或个体,谁维系了土地的广阔性,谁就将受到最热烈的颂扬。

流氓在时间中展开的爬行生活,使中国成为悠久的时间民族,它沉浸于永恒流逝的河流之中,并指望着个人与国家的双重永生;而在漫长爬行中所打开的巨大空间,又使它成为真正的空间民族。它就这样同时生活在史册和地图之中。这显然是河流的时间话语同土地的空间话语实施联盟的又一个迹象。

金庸武侠小说《笑傲江湖》,证明了“江湖“就是流氓的存在空间

什么是作为流氓的禹的言说语境?这个问题的答案包含在对“江湖”的解读之中。“江湖”,是从整个治水话语文本里跌落出来的一个小小的语词部件,但它却隐喻了流氓的主要存在空间。在土地政治野心尚未兑现之前,“江湖”就是流氓的摇篮。禹的示范表明,只有首先在“江湖”中“治水”,而后才能获取“治人”的光荣权柄。江湖是流氓散步的花园,而宫廷才是他真正想要染指的闺房。

禹的开拓性工作,鼓舞了他身后的无数追慕者,这可以从屈原、孔子、刘邦或朱元璋的个人履历中得到证实。然而,把禹的流氓精神推进为一种严格的话语制度的,却是那个始终遭到学术界忽略的墨翟。这个人恰好拥有禹一般的容貌:肤色黝黑、衣衫简朴,坚持“节用”的日常生活准则,如同禹的一个酷肖摹本。但他却超出了禹的限度。

正是墨翟率先把“义”提升为江湖伦理的核心,并在这一基础上组织起了中国历史上最早和最严密的“黑社会团体”。他甚至制定了从道德内省、祭祖仪式到防御战术等的详尽规则。如果我没有弄错,这是由禹设计的中国流氓精神的成熟标志。此后,它将坚定地散渗到中国人民的日常生活话语之中。但不幸的是,由于庄禅话语的参与,这种外在漂流的模式转向了精神对肉体的“内在漂流”,它大量地塑造着利用游戏使自身的存在与本质分离的人。这一与存在主义逆行的语法,把人推向了最黑暗的哲学地狱。

极权主义

毫无疑问,禹将为此承担某种责任,因为正是禹的极权话语预设了这个后果。所有的君主都是空间的圈定者。爬行(漂流),就是为了最终能够在一个适当的范围终止这一行动。禹的极权话语,从与“治水”工程对应的暴力工程开始,经过屠杀防风氏、驱逐共工和生擒“无支支”而抵达了它的语义高潮。而后,禹用暴力(而不是像他的史官所说的接受“禅让的方式”)推翻日神舜的统治,并在权力版图的基础上接管了土地。由于这一政治目标的实现,水一土二重信仰和流氓精神才得以成为民族的支配性话语。禹登基后所题写的隐喻性文本,就是用天下精铜铸成的九只巨鼎,它们是中国极权话语的一次最奇异的言说,禹用鼎器指称了他的国家;用鼎耳指称了权柄;用鼎足指称了国家的根基。不仅如此,禹还要用鼎的坚沉性指称国家的不可颠覆性;用鼎的烹煮性指称极权主义的治国方法:在严酷的暴力火焰上,人民与水一起被精心烹煮,成为统治者美妙的羹汤。

历经了流氓式的艰辛爬行之后,也就是越过水一土话语的冗长言说,禹终于停栖在了那个严肃的容器面前。这一时刻是令人缅怀的,流氓英雄企及了他“问鼎”的梦想。其中,极权是这梦想的终端,而治水则是它的开端。这里隐含着极权话语的秘密语法程序。关于这一点,卡尔·A·魏特夫(Karl A-Wit-tfogel)已经在他的著作《东方专制主义》中作了详尽阐释。

根据魏特夫的理论,正是治水农业请求着一种极端严谨的管理制度,以便使水利工程获得最大量的人力、物力、财力及其效能。由于大规模水利工程的需要,权力被高度集中在管理者个人手中,这构成了未来极权主义的结构基础。最高管理者只消改变他的指令,水利组织的职能就迅速实现了其向国家机器的转换。

今人所绘大禹治水图:禹在水的治理中确立了政治/军事/物资管理的国家信念

然而,治水话语的实际含量,远远超出了魏氏水利政治学的范畴。在禹那里,水的语义总是倾向于暴烈、反对、挑战和离经叛道的一面,它指称着那些游荡于“江湖”并维护着质朴自由的流氓。“治水”,起初是向他们强行征集赋税的劳役,并对他们的生活进行管理,而这一“治理”语义以后竟转向了暴力惩治。

在所谓的“惩治”语词中包含着一个先在的设定,即所有反对其治水计划和土地掠夺的人都是有罪的。“惩治”,就是针对那些反对者的无情镇压。但这种以“洪水”名义出现的罪行,并不是人民先在地持有的,恰恰相反,它是由禹及其史官在历史进程中追加的。耐人寻味的是,这项为人民设定的“自由罪行”,居然得到了农业群众的普遍认可。这种认可并非产生于暴力胁迫,而是产生于群众对政治话语的错误释义。

这是禹和他的史官所策划的另一个话语阴谋:由于对治水话语和极权话语进行了语义偷换,洪水与自由主义者、治水和暴力、水利枢纽同国家官僚机构、灌溉与统治者的恩泽、水利保障下的农业丰收和极权国家信仰,这两种完全不同的语词被对应起来,成为内在同义的事物。那么,当群众接纳治水话语时,他们也就轻易地接纳了极权话语,并把它当作指导日常生活的准则。

在禹之后,所有的独裁者都沿用过这一话语策略——一方面展开针对危机(异族入侵,自然灾患或国内动乱)的紧急拯救,一方面题写着极权主义的严酷句子。这就是祈求和平与幸福的人民所收到的悲惨礼物。

至此,禹的英雄话语已经言说到了它的尽头。但禹的灵魂将在这个民族的所有成员中得到延续。由于禹之子“启”的努力,水土信仰、流氓精神和极权主义,这个三位一体的意识形态母本,终于进入了历史实体,成为“中华民族精神”的最深远的话语起源。

原载《神话》,东方出版社,2016

Comentarios