霓虹灯下的哨兵

- Deco Ju

- 2022年3月20日

- 讀畢需時 5 分鐘

已更新:2022年3月21日

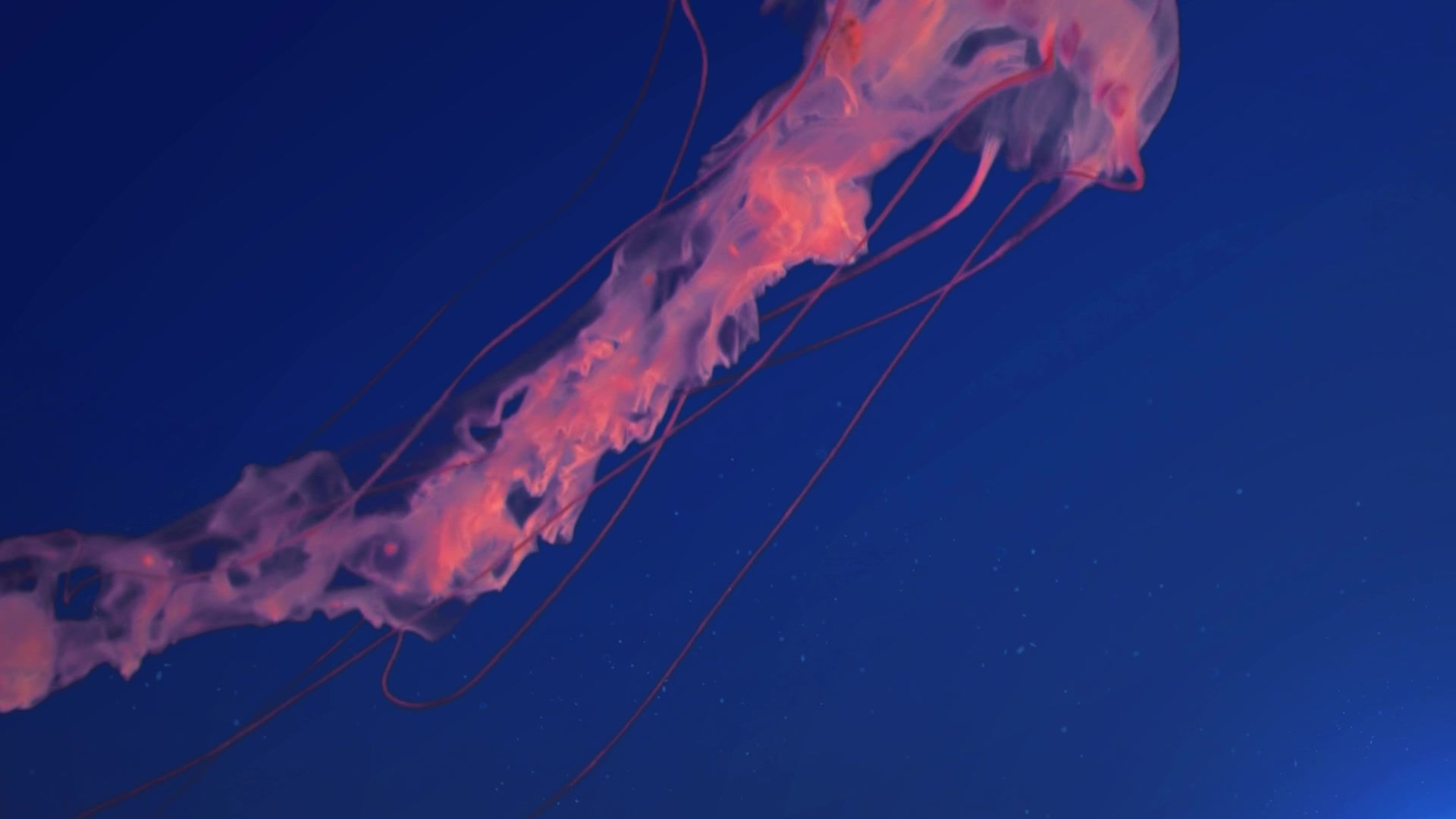

上海南京路步行街的霓虹灯

“氖气标志”是霓虹灯(Neon sign)的英文本义,它从一开始就向我们宣喻它的双重品质:既是一种科技(氖光)的产物,又是关于城市的“记号”(能指),用以标示特定的商品或店招(所指)。但这种标记(能指)的不同寻常之处在于,它既自我照射和自我表达,如同所有的电灯,又在广告形象(女人像)中传达着外在情欲的语义。这是彩色玻璃灯管-桃红色基调的女体造型-隐秘的情欲-需要被煽动起来的物欲(购物欲)的多层指向。前一个环节的所指成为后一个环节的能指。这种滚动式的意指系统,把霓虹灯的语义不断推向都市的深处。

(注:中国第一个霓虹灯广告出现在1926年上海南京路伊文思图书馆的橱窗里,它跟图书有关;而第一个国产的霓虹灯则在1927年被用于上海中央大旅社。以上两种霓虹灯均跟情欲无直接关系。但这种局面很快就被扭转了。到了1930年,荧光粉工艺被发明,霓虹灯的色彩变得更加绚烂夺目,由此开启了向情欲进军的艳俗道路。到1949年为止,中国本土霓虹灯工厂已有30多家,生产了数万个霓虹灯管)

月份牌女人风情万种

霓虹灯广告发布商的策略,就是利用情欲来点燃购买的激情,但情欲自身也因此获得了生长的契机。街道就是情欲的宏大讲堂。在城市空间的上部,分布着各种霓虹灯广告,闪烁出五彩缤纷的艳俗光芒,而其下部则是行走的女人,衣着时髦而性感,向游客展露着尘世的万种风情。这两种情欲图景融合起来,构成大都会的迷幻全景。它是市场乌托邦的视觉核心。

早在1930-1940年代,被霓虹灯照亮的上海“百乐门舞厅”里,一度聚集着全城最美艳风骚的舞女。正如作家白先勇笔下的尹雪艳那样,她们是都市里的交际花、妖精和主宰上海的秘密女王;她们也是霓虹灯的化身,照亮了四周的男人,像吸血鬼(吸精鬼)一样获得永生,而男人则在她们四周衰竭而亡。

舞女是一种危险的生物,晶莹巧笑于情欲迷乱的舞场,继而成为男人的秘密情人,把他们禁锢在情欲里,从那里征服和消灭他们。舞女们的微笑,是一种富有魅惑力的面具,跟霓虹灯的唯一不同是,面具是不透明的,因而无法自照,她据此拥有不可知性,无限神秘,而在面具背后,浮动着不可战胜的古老幽灵。舞女据此成为情欲的永不衰老的代言人(参阅白先勇《永远的尹雪艳》,《白先勇文集》花城出版社2000年版。白先勇早年曾随家族在上海居住,这段童年记忆支配了他的毕生书写)。

(注: “百乐门”百乐门舞厅,系近代上海最著名的舞厅,曾被誉为“远东第一乐府”,位于静安寺附近(今愚园路218号)。1932年,中国商人顾联承征地后建造舞厅MountHall,并以谐音取名“百乐门”,建筑占地930平方米,建筑面积2550平方米,高三层,钢筋混凝土结构。大楼门前的墙垣用山东花岗石砌成,为增加气势,在转角中央,建起一座层层收缩的四节圆形玻璃银光塔,顶上再加旗杆,直刺天空。这一建筑艺术手法的运用,勾勒出了大楼的宏伟轮廓,该银光塔配上霓虹灯,在上海的夜晚更显得流光溢彩。建筑物二至三层为舞厅,可容纳数百人跳舞。在小型舞厅还使用晶光玻璃,其下安置电灯,令人目眩迷离。舞厅内电灯18,000多盏,灯光强弱可以自由调节。舞厅建成后,每天晚上9米高的玻璃灯塔和霓虹灯一起熠熠发光,吸引着社会名流光顾。百乐门没有停车场,车子只能停在远处小马路等候。为方便舞客,百乐门在顶上的玻璃银光塔上装了许多灯泡,串成数字号码。每辆等候的车子对应一个号码。当司机看到自己的车号在灯塔上亮起来时,便知主人要离开。百乐门舞厅的舞女中最负盛名的叫陈曼丽,1941年因不愿意为日本人伴舞,被枪杀于舞厅内。近年上海作城市规划建设改造,并将特色景点或建筑恢复旧观,“百乐门”也被列为重新改造对象。新“百乐门”在旧址上改造,基本恢复原貌,定位为高级舞场,以吸引上海中高阶层的消费群(资料来源:2006年8月24日北京青年报和2004年3月1日新民晚报等)

无独有偶,早在左翼作家茅盾的《子夜》里,上海就已矗立于黑夜之中,并以霓虹灯作为自己的视觉标记。但它的语义却隐藏着巨大的杀机。它甚至击倒了来自乡村的地主吴老太爷。他被儿子从乡下接到都市,一路上被霓虹灯所放射出的情欲光芒所震惊,当场中风,而后在医院里死去,成为大都会灯光谋杀案的第一主角。( 参阅《茅盾作品经典》第一卷《子夜》,花城出版社2000年版)。他的猝死验证了霓虹灯的负面价值。霓虹灯的危险特性,早已逾越了常识所描述的边界。它是一种有罪的灯具,制造着乡村和城市的价值对抗。

电影《霓虹灯下的哨兵》招贴画

《霓虹灯下的哨兵》(参阅《霓虹灯下的哨兵》(电影文学剧本),沈西蒙编剧,上海文化出版社1964年版),一部关于阶级冷战的杰出寓言,延续了茅盾关于霓虹灯的反面神话。来自乡村的纯朴士兵,置身于南京路的意识形态前线,爆发了关于“香”和“臭”的修辞学争论,它有力改造了人的神经感知系统,把香气转换成臭气,同时也把光明变为黑暗。霓虹灯下的哨兵,与其说是霓虹灯的守望者,不如说是黑夜的哨兵,他们面对光怪陆离的彩灯,却机警地看见了资本主义的无限黑暗。政治视觉的选择性失明,严格服从了阶级光谱的限定。士兵的明亮瞳仁,幸福地感光着伟大的思想。这是唯一的可见光,照亮了他们无比坚硬的信念。

我们被告知,那个叫做童阿男的上海籍士兵,被资产阶级小姐的情欲所诱惑,变得神魂颠倒起来,而在那种情欲的背后,还隐藏着更加危险的政治势力。情欲成了政治斗争的锋利载体。在霓虹灯的背后,是一个骨牌式的阴谋,它连接着从资本主义物欲、资产阶级情欲、资产阶级小姐、资产阶级家族、国民党特工,到都市爆炸计划等冗长的因果链。这是无限延伸的转喻及其意指系统,它没有终结,却可以像蛇一样盘旋起来,装入意识形态边框,构成教科书式的惊悚图画,生动地规训着立场软弱的人民。

由美女做代言的面霜广告,代表着都市特有的情欲

这就是霓虹灯在1950—1960年代所拥有的激越语义。经过“改革开放”的政治转型,它终于被还原到了物欲和情欲自身,也即还原到了消费主义的本体。意指系统的这种自我清洗,令霓虹灯的语义变得单纯起来,它的复杂转喻体系被急剧简化,回归到本始的状态。那些一度被打碎的霓虹灯,不仅在大都会里放亮,而且重新被接纳为城市的现代性标志,在那些繁华的商业主街上,不倦地勾勒新国家的明亮轮廓。上万家霓虹灯工厂在夜以继日地开工,制造着21世纪的虹彩照明神话。它们的大规模增殖,终结了当年关于香与臭、明与暗的意识形态争端。

(注:1980年代以来,中国霓虹灯制造、原料和器件工厂已经达到1万家,大约是1949年的330多倍,生产数百万个霓虹灯管)

原载《乌托邦》,东方出版社,2016

Comments